このように同じ量(1%という数量)でも、人間は状況によって感じ方が違います。

感じ方=あいまい=測定不可能。。。

18世紀の偉大な哲学者カントも、「心理学は科学にならない」と言ったほどです。

しかし、1850年頃この考えを見事にくつがえす法則がうまれました。

それが「ウェーバー=フェヒナーの法則」です。

いったいどんな法則なのでしょうか。一緒にくわしく見ていきましょう。

ウェーバーの法則

▲「ヴェーバー」1795- 1878(Wikipedia)

ドイツの生理学者ウェーバーは、「重さの感じ方」についてこんな実験をおこないます。

ウェーバーの重さの実験

1、実験者の手のひらに重りをおきます。

2、ほんの少しづつ重りを増やしていきます。

簡単にいうとそんな実験です。

実験①

最初が10gの場合(標準刺激10g)

10gのおもりを持たせる。

↓

(じょじょに重くしていく)

↓

11gになる

実験②

最初が100gの場合(標準刺激100g)

100gのおもりを持たせる。

↓

(じょじょに重くしていく)

↓

110gになる

結果

「重くなった!」と気づく最小の重さは、実験①は「1g」だったけど、実験②「10g増」だった。

この実験でウェーバーは、

「感じる量は、新しい刺激が加わった時、もとの刺激の量に応じて変化する」

ということを発見しました。

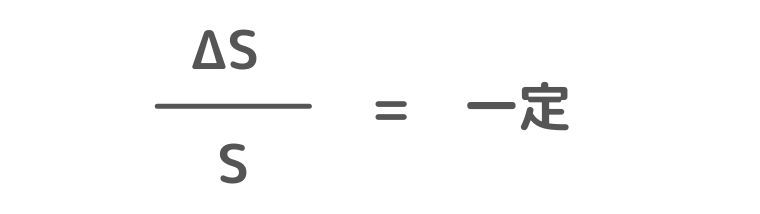

ウェーバーの法則の公式

これを数式化したものがこちらです。

これが「ウェーバーの法則」と呼ばれ、心理学における世界初の数量化された法則となりました。

フェヒナーの功績

▲「フェヒナー」1801-1887(Wikipedia)

さらにフェヒナーは「ウェーバーの法則」発展させます。

「感覚の大きさ」を加えた

ウェーバーの法則が刺激間の関係に過ぎなかったのに対し、フェヒナーはそこに「感覚の大きさ」をくわえました。

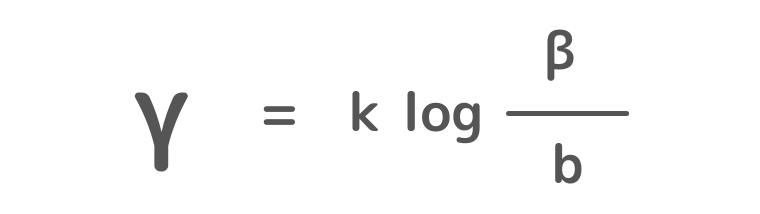

「ウェーバー=フェヒナーの法則」とは

フェヒナーが考えた数式がこちらです。

これが「ウェーバー=フェヒナーの法則」(フェヒナーの法則)です。

ちょっと、むずかしいので詳細は割愛しますが、

「感覚の大きさは刺激量ではなく、刺激量の対数に比例して知覚される。」

ということを、この公式はあらわしています。

閾値の分析と測定方法

ある現象を引き起こすのに必要な刺激の大きさを表す値を、「閾値(いきち)」といいます。

フェヒナーは、この閾値の分析を繰り返しおこないました。

そして人間が刺激を認識できる最小の刺激強度を、絶対閾(刺激閾)と呼び、強さの変化を認識できる最小の刺激強度を、弁別閾(丁度可知差異)と区別しました。

この閾値を決定するために、当時フェヒナーが考案した測定方法は、現代の心理学実験でいまだに使用されています。

まとめ

このようにウェーバーとフェヒナーは、人間の感覚が、「数値」で表現できることを示しました。

ポイントをまとめると以下の通りです。

ウェーバー=フェヒナーの法則

- 心理学初の数量化された法則

- 丁度可知差異/標準刺激=定数

- フェヒナーが発展させた。

- 「感覚の大きさ」をくわえた。

●ウェーバーの法則

●ウェーバー=フェヒナーの法則

フェヒナーは心と身体の関係を数量で表す、「精神物理学」の創始者であり、のちの心理学に数多くの影響を与えました。

例えば心理学の創始者とされるヴントも、この法則あってこそ、といっても過言ではありません。

あわせて読む

-

-

心理学はいつはじまったのか?現代心理学の創始者「ヴント」とは。

心理学の父「ヴント」の活躍と功績をまとめました。

続きを見る

以上。「ウェーバー=フェヒナーの法則」についてのお話でした。

ご参考にさせていただいた書籍

本日がみなさまにとって、すばらしい一日でありますように。