心理学用語

作業検査法

「作業検査法」は、簡単で単純な作業を行ってもらうことで、性格をとらえる検査法です。

アセスメント(査定)における心理検査法の一つという位置づけになります。

あわせて読む

-

-

アセスメントで全体像を理解!面接法、観察法、心理検査法とは?

アセスメントとはなんぞや?

続きを見る

どれくらい簡単な作業なのかというと、「一桁の足し算」や「絵を見せて、同じように描いてもらう」というようなレベルの課題です。

というわけで、今日はこの作業検査法を理解するために、

この記事でわかること

- 作業検査法のメリット・デメリット

- 代表的な作業検査法2選

について一緒に考えてみましょう。

作業検査法のメリット

まず「作業検査法」のメリットについて考えてみましょう。

集団実施ができる!

簡単にできるので、一度に多人数に対して行うことが可能です。

回答の歪みが生じにくい

性格の検査とは気づかれにくいという利点もあります。

本人も何のテストだか分からないでやっているので、自分を良く見せようというバイアスが排除できます。

言語能力に依存しない

作業検査法の作業は、言語が困難な対象に対しても実施可能というメリットもあります。

作業検査法のデメリット

作業検査法のデメリットについても考えてみましょう。

得られる情報は少ない

1つの検査から得られる情報はさほど多くないというデメリットがあります。

単純すぎて苦痛

単純ではあるものの、「単調」&「所要時間がかかる」ため、被検査者にとっては苦痛というデメリットもあります。

代表的な作業検査法2選

最後に代表的な作業検査法である以下の2つ解説します。

代表的な作業検査法

- 内田クレペリン精神作業検査

- ベンダー・ゲシュタルト・テスト

内田クレペリン精神作業検査

「内田クレペリン精神作業検査」は、クレペリンの研究を、内田勇三郎が検査として発展させたものです。

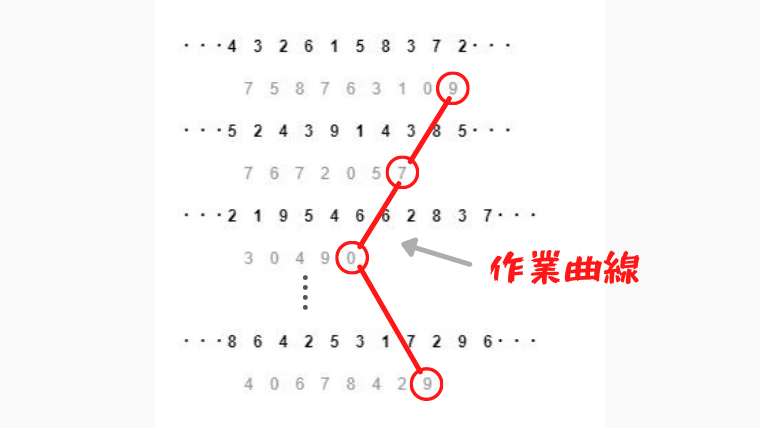

となりあう数を足して、答えを間にどんどん書いていく(連続加算)といった内容です。

内田クレペリン精神作業検査

●検査

- 一列に並んだ数を連続加算。

- 1分たったら次の行に移る。

- 15分作業【前半】→休憩5分→15分作業【後半】

●分析

- 各行の最後の答えを結んで作業曲線をひく。

- 「定型曲線」と比較。

- 作業量、誤答数などで性格判断。

「定型曲線」とは、健常者の作業曲線で以下のような特徴を持ちます。

定型曲線の特徴

- 最初の1分の作業量が最も多い

(初頭努力) - 最後の行が次に多い

(終末努力) - 前半よりも、後半が作業量が多い

(休憩効果)

数字による検査なので、国や文化背景を問わずに実施できる点はメリットです。

しかしこの単純作業が苦痛となる場合もあり、作業意欲に影響が出てしまうというデメリットもあります。

ベンダー・ゲシュタルト・テスト

「ベンダー」出典:Wikimedia Commons

ロレッタ・ベンダーが開発した「ベンダー・ゲシュタルト・テスト」は、図形をつかって作業をおこなう検査です。

9つの図を1つずつ提示し、模写してもらいます。

なお検査の際は制限時間を設けません。

模写の正確さ、線の乱れなどで脳機能の障害等を査定します。

また、人格の成熟度・知的側面の遅れなどを判断することもあります。

まとめ~作業検査法~

最後に「作業検査法」のポイントをまとめます。

作業検査法のポイントまとめ

▼作業検査法とは、

- 単純作業で行う心理検査法

▼メリット

- 集団実施ができる

- 回答の歪みは生じにくい

- 言語能力に依存しない

▼デメリット

- 被検査者に負担あり

- 得られる情報は少ない

▼代表的な検査

- 内田クレペリン精神作業検査

- ベンダー・ゲシュタルト・テスト

以上、心理検査法についての解説でした。

ご参考にさせていただいた書籍

本日がみなさまにとって、すばらしい一日でありますように。