心理学用語

描画法

描画法は、描いてもらった絵を分析して性格を把握する方法です。

以前お話した心理アセスメント(査定)のツール一つという位置づけで、「自由な反応」を分析の対象にする投影法の一つになります。

あわせて読む

-

-

アセスメントで全体像を理解!面接法、観察法、心理検査法とは?

アセスメントとはなんぞや?

続きを見る

あわせて読む

-

-

投影法のメリットとデメリット。大学院試験に出る代表的検査4選

投映法の解説。

続きを見る

今回は「描画法」を理解するために、

この記事で分かること

- 描画法のメリット・デメリット

- 代表的な描画法4選

をご説明していきます。

描画法のメリット

まず描画法のメリットを考えてみましょう。

幅広い人に実施が可能

「絵を書く」だけでよいので幅広い人に実施ができます。

言語表出が困難な年齢・症状を持つ対象に対しても実施が可能という点は、描画法の最大のメリットといえます。

特別な道具がいらない

描画法では、特別な検査用具などがいらない場合が多いという利点があります。

そのため、実施が容易で様々な領域で用いられています。

治療的な効果もある

絵を描く行為そのものが自己表現につながり、治療的な効果をもたらす場合もあります。

描画法のデメリット

次は描画法のデメリットについても見ていきましょう。

主観的な解釈になりがち

描いた絵は、被検査者の私的なイメージの表出であり、その解釈の標準化は困難と言えます。

そのため解釈には、検査者の主観が入ってしまったり、そもそも検査者によって解釈が違ったりしてしまうことは、描画法のデメリットといえます。

あわせて読む

-

-

投影法のメリットとデメリット。大学院試験に出る代表的検査4選

投映法の解説。

続きを見る

代表的な描画法4選

今回は院試でもよく出る代表的な描画法、

- バウムテスト

- HTPテスト

- 動的家族画

- 風景構成法

この4つをご紹介します。

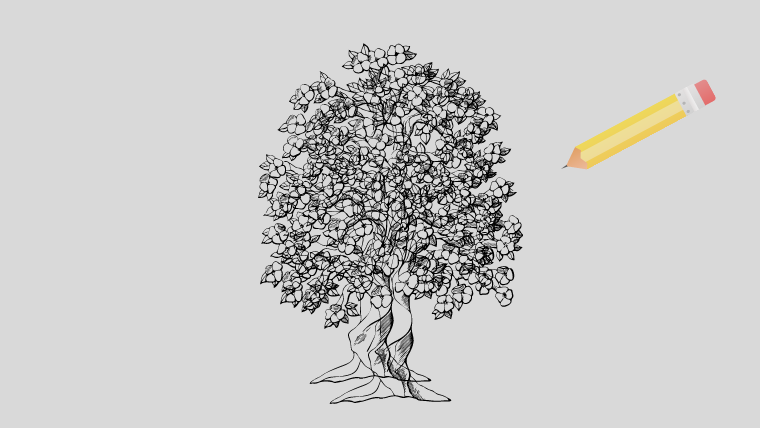

バウムテスト

「バウムテスト」は、コッホがつくった描画法検査です。

●バウム (ドイツ語: Baum)=木

流れはこんな感じです。

🌲バウムテストの手順

①「実のなる木を1本描いてください。」

②被検査者はA4用紙に木を描く。

③大きさ・形・バランス等で性格を推測。

注意点は「全てはわからないよ。」という点です。

解釈には主観の影響がある可能性があり、あくまでも補助的な理解にとどめる必要があります。

そのため、テストバッテリーの一つとして用いたりします。

バウムテストは、直観と解釈の方法論をうまく補い合いながら被検査者への理解を深めていくことが望ましいとされています。

HTPテスト

「HTPテスト」は、バックによってつくられた描画法検査です。

手順としては、以下の順番で絵を描いてもらいます。

- H=ハウス(家)

- T=ツリー(木)

- P=パーソン(人)

家には家庭環境・木には無意識的な自己・人には意識的な自己が反映されやすいとされます。

別々の紙にそれぞれを描くHTPと区別して、1枚の紙に3つを描く方法を「S-HTP」と呼びます。

描画が終わったら64個の質問をします。

ちなみにこのような検査時の質問を「PDI」といいます。

参考

・PDI=post drawing interrogation

・interrogation =尋問、疑問、質問

HTPテストでは、描画による非言語的側面と、PDIによる言語的側面の両方からのアプローチが可能です。

動的家族画

「動的家族画」は、バーンズが開発した描画法検査です。

被検査者には、自分も含んだ「家族が何かをしているところ」を描いてもらいます。

検査者は描画中の言動を観察したり、人物が描かれる順番をメモしたりします。

その後「PDI」を行ったり、描画の大きさを測定したりもします。

動的家族画では、個人のパーソナリティだけでなく、家族間の関係性や対人関係の態度などが投影されると考えられています。

また、家族集団全体の力動性を知ることもできます。

風景構成法

「風景構成法」は中井久夫によって開発された描画法検査です。

もともと統合失調症者との言語的交流を補うためにつくられたものです。

画用紙に「川、山、田、道、家、木、人、花、動物、石、その他」を順番に描いてもらい、色を塗って1つの風景を完成させます。

完成後、2人で鑑賞しながら質問をおこないます。

解釈法は完全なものとして確立されていませんが、箱庭療法の観点が有用とされています。

まとめ~描画法~

最後に描画法のポイントをまとめます。

描画法のポイント

- 被検査者は絵を描く

- 絵を分析し性格特徴を把握

- 投影法の一つ

- バウムテスト・HTPテストは代表的

- 言語表出が困難でも有効

- 分析には熟練が必要

- 解釈に主観が含まれやすい

- テストバッテリーで用いると◎

以上、描画法についての解説でした。

ご参考にさせていただいた書籍

本日がみなさまにとって、すばらしい一日でありますように。