心理学用語

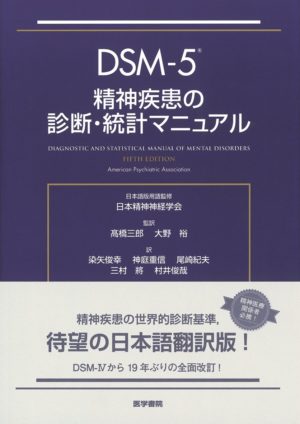

DSM

「DSM」とは、アメリカ精神医学会による「精神疾患の分類と診断の手引き」の略称です。

初版である「DSM-Ⅰ」が作成されたのが1952年。

現在は第5版である「DSM-5」が発表されています。

DSMのおかげで、精神疾患の分類はより客観的になり、診断のばらつきも少なくなりました。

というわけで、今回はこのDSMをくわしく見ていきましょう。

DSM以前

DSM以前の精神疾患の診断は、医師の主観の影響が大きく、客観性に乏しいという限界をもっていました。

クレペリンの分類

E. Kraepelin 出典:Wikipedia

クレペリンは、精神疾患の原因に注目する考え方「病因論」にもとづき精神疾患を以下の3つに分類しました。

- 外因性

- 内因性

- 心因性

❶外因性

外部環境から加えられた身体要因(脳の損傷や服薬)により生じた症状。

❷内因性

遺伝的な身体要因によって生じた症状。

❸心因性

身体要因ではなく、心理的な要因によって生じた症状。

さらには、「内因性で、なおかつ心因性でもある」など原因が複数にまたがる場合も考えられます。

このように、病因論では厳密な分類はむずかしく、現在は積極的に使われていません。

病態水準

「病態水準」とは、精神症状の「重篤さ」を3レベルに分類する方法です。

しかし正確なレベルの測定は困難で、分類には不確定さが伴います。

そのため現在、病因論と同じで言葉としては使いますが、学術的には積極的に用いられていません。

あわせて読む

-

-

病態水準をわかりやすく。精神症状の「重篤さ」の3レベル

「病態水準」の解説。

続きを見る

DSMによる診断

DSMは、「症候論」にもとづく分類をします。

症候論とは、「観察できる症状」により精神疾患を分類する考え方。

つまり定められた各症状をチェックし、該当する症状が規定数以上あれば、その精神疾患が診断されるという仕組みです。

DSMでは統一した診断を可能にすることを目指しています。

最新版のDSM-5の特徴

最新版である「DSM-5」が、アメリカ精神医学会発表されたのが2013年。

DSM-5では、精神疾患を22のカテゴリーに分けて解説しています。

なお、4版までとの大きな違いは、

- 多軸診断を廃止した。

- 「広汎性発達障害」を廃止。「自閉スペクトラム症」として整理。

という点です。

参考:高橋三郎・大野裕監訳

「DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル」

ICDという診断基準

DSM以外の精神疾患の分類マニュアルとしては、WHO(世界保健機構)が発表している「ICD」があります。

日本では、「国際疾病分類」とも呼ばれてるよ。

DSMとICDの違い

DSMとICDの違いとして挙げられるのは、

- ICDは精神疾患だけの分類ではない。

- 病因についても触れている。

(病気全般)

といった点です。

現在は、1990年に発表された第10版『ICD-10』が用いられています。

現在ICD-11は、世界各国で病名など国内適用に向けた準備が進められています。

まとめ~DSM~

最後にもう一度「DSM」のポイントをまとめます。

DSMのポイント

DSMとは、

- アメリカ精神医学会が作成

- 精神疾患の分類・診断マニュアル

DSMの特徴は、

- 症候論にもとづく(×病因論)

- 観察可能な症状に注目

- 客観的である

- 操作的診断基準

=該当症状が規定以上かチェック

DSMが目指すのは、

- 統一した診断を可能にすること

DSM-5の特徴は、

- 多軸診断を廃止した点

- 広汎性発達障害を自閉スペクトラム症に整理した点

以上、DSMについての解説でした。

ご参考にさせていただいた書籍

本日がみなさまにとって、すばらしい一日でありますように。