心理学用語

解離症群

dissociative disorders

●発音

ディソーシティブ ディソーダー

※正しくはコチラ(←Forvo)

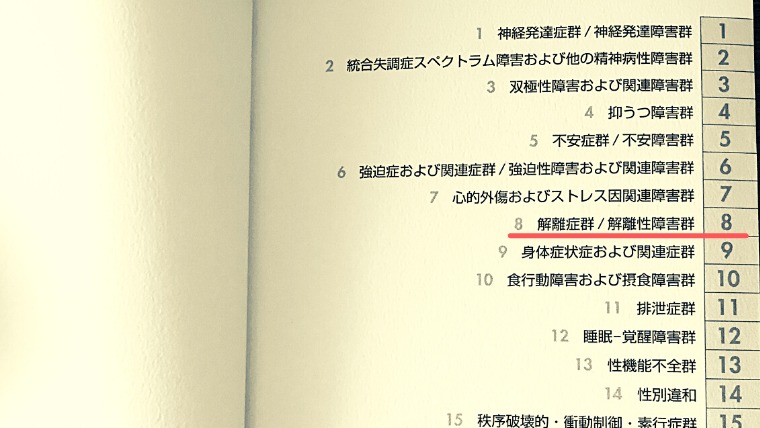

「解離症群」とは、解離をしめす精神疾患の総称です。

解離は聞きなれない言葉ではありますが、DSM-5の大カテゴリーの1つ「解離症群/解離性障害群」は、しっかり理解する必要のある疾患であるといえます。

今回はこの「解離症群」について、

この記事でわかること

- 解離とは、

- なぜ解離がおきるのか?

- 解離症群とは、

- 解離性同一症

- 解離性健忘

- 離人感・現実感消失症

を解説していきたいと思います。

解離とは

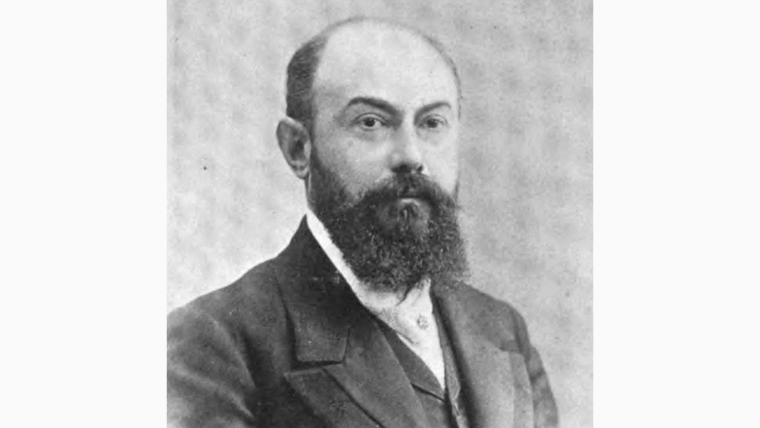

出典:”ピエール・ジャネ”(Wikipedia)

意識、記憶、自我同一性など通常は統合されている機能が破綻し、個人の連帯性が失われることを「解離」といいます。

また、この「解離」を主症状とする病態を「解離症」といいます。

なぜ解離がおきるのか?

解離はトラウマを経験した人が、その体験を記憶から切り離したりすることで自我に与える影響を軽減させ、自我の崩壊を防ごうとする働きをもっています。

トラウマを抱えたクライエントの中には、解離を伴っている場合がありますので、カウンセラーが関わる際には「解離」の視点を持つことが必要です。

解離症群とは

「解離症群」とは解離を示す精神疾患の総称で、以下のような疾患に分かれます。

- 解離性同一症

- 解離性健忘

- 離人感・現実感消失症

(参考:DSM-5より)

解離症群は現在のところ有効な治療薬はなく、精神分析療法が主となります。

また、周囲の援助を受けながら徐々に記憶や体験の再統合を図るアプローチなどがとられたりしています。

解離性同一症

「解離性同一症」とは、ひとりの人間のなかに異なる2つ以上のパーソナリティ状態が存在する疾患です。

それぞれのパーソナリティ状態は異なる思考、感情、行動をもち、基本的にそれらが交流することはなく、それぞれの記憶は断絶されている。

幼少期の虐待経験をはじめとした、深刻な外傷体験が発症に関連すると考えられています。

なお安易に複数の人格の識別をすることは、人格の統合ではなく解体を助長することにつながり、害となる場合もあります。

慎重な診断と適切な情報提供(心理教育)が求められるんだ。

解離性健忘

「解離性健忘」とは、トラウマ体験のあと重要な個人情報などを突然思い出せなくなってしまう疾患です。

自分の名前、職業など、生活史全般を忘れてしまう場合もありますが、物質の名称など、自分の生活史に関係しない知識は多く保持されていたりします。

話したり、読んだりする能力や新しい情報を取り入れる能力は維持されるため、ある程度の社会生活を送ることは可能です。

解離性遁走

DSM-5から解離性健忘に含まれた「解離性遁走」。

解離性遁走とは、突然仕事や家族、日常生活を放り出して、遠方に放浪してしまうというものです。

新しい名前を名乗り、新しい家族や仕事をもち、性格さえも変わってしまうこともあります。

離人感・現実感消失症

「離人感・現実感消失症」とは、自分自身や外界に対して現実感の消失を経験する疾患です。

自分の考えや感情、行動などに対する「離人感」が感じられたり、自分と世界の間にガラスの壁があるかのように感じられることがあります。

まとめ~解離症群~

最後にもう一度「解離症群」のポイントをまとめます。

解離症群のまとめ

解離とは、

- 個人を構成する要素が破綻すること。

※要素=思考・感情・記憶など。

解離の要因は、

- トラウマ体験など。

- 記憶から体験データの切り離し。

- 自我の崩壊を防ぐ働き。

解離症群とは、

-

以下に分けられる。

- 解離性同一症

- 解離性健忘

- 離人感・現実感消失症

解離性同一症とは、

- 複数の人格をもつ。

解離性健忘とは、

- 自分の生活史を忘れる。

・離人感・現実感消失症とは、

- 体や感覚に主体性が失われる。

- 非現実的に感じる。

以上、「解離症群」についての解説でした。

ご参考にさせていただいた書籍

本日がみなさまにとって、すばらしい一日でありますように。